2018年版のYZR M1製作スタート!

2018年版のYZR M1製作スタート!2017年のカラーリングは更にブルーの面積が増えて、ほぼ全体がブルー。

なんだか、2018年のヤマハは例年になく厳しいシーズンを送っていたが,2019年は完全復活して欲しいモノだ。

昨年型からの大きな変更点は、アッパーカウル形状。ナックルガード部が内側に凹んでいるような形状。アッパーカウルとサイドカウルの分割位置が、開幕戦のみ昨年型と同じだったが、第二戦以降は分割ラインも変更になっている。

昨年型からの大きな変更点は、アッパーカウル形状。ナックルガード部が内側に凹んでいるような形状。アッパーカウルとサイドカウルの分割位置が、開幕戦のみ昨年型と同じだったが、第二戦以降は分割ラインも変更になっている。

シーズン前のテストでは、ウィングを付けないこの状態での走行もあったが、シーズン中は終始ウィングを取り付けていたよう。

シーズン前のテストでは、ウィングを付けないこの状態での走行もあったが、シーズン中は終始ウィングを取り付けていたよう。

2017年後半から採用されていたFブレーキ用ダクトも作製。年々大型化されているよう。

2017年後半から採用されていたFブレーキ用ダクトも作製。年々大型化されているよう。ロッシはいつも付けていて、ビニャーレスはコースやコンディションによって付けたり外したりしていた。

成績が上向かないヤマハはスイングアームも色々なタイプを試していたが、最終的にはこの下側方向に分厚いタイプに落ち着いたよう。

成績が上向かないヤマハはスイングアームも色々なタイプを試していたが、最終的にはこの下側方向に分厚いタイプに落ち着いたよう。

フレームをはじめとする細かいパーツを準備していく。

フレームをはじめとする細かいパーツを準備していく。

2018年モデルの最大の特徴。アッパーカウル左右にあるウィングを再現。一回カウルと一体で作ってみた。このままでシリコン型で抜けるかな?

2018年モデルの最大の特徴。アッパーカウル左右にあるウィングを再現。一回カウルと一体で作ってみた。このままでシリコン型で抜けるかな?

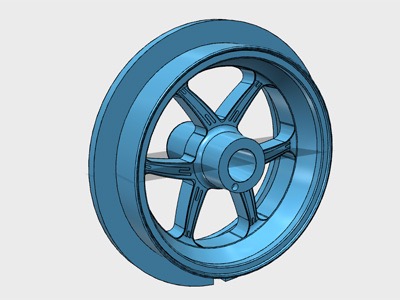

さらにヤマハワークスはリヤを(イタリアGPあたりから)新しいスポーク形状のホイールに変更している。

さらにヤマハワークスはリヤを(イタリアGPあたりから)新しいスポーク形状のホイールに変更している。CADデータから3Dプリンターで出力。

左が2017年途中から使用していたマルケホイール。真ん中が2016に使用していたMFR製ホイール。そして、右が2018年のホイール。

左が2017年途中から使用していたマルケホイール。真ん中が2016に使用していたMFR製ホイール。そして、右が2018年のホイール。毎年のようにリヤホイールをコロコロ変えているところにも、ヤマハが加速時のトラクションを高めるために(?)色々試行錯誤しているのが伺える。

リヤフェンダー。シーズン中盤から穴が開いているバージョンになった。複製を考えて、原型には一定の厚みを確保。複製パーツでエッジを薄く加工したら良いと思う。

リヤフェンダー。シーズン中盤から穴が開いているバージョンになった。複製を考えて、原型には一定の厚みを確保。複製パーツでエッジを薄く加工したら良いと思う。タイヤの冷却のためのようだが、エアロダイナミクス的にはネガはないんだろうか・・・?

細々とした2018年版M1パーツ。2017年版から変化が無いように見えて、結構細部が変わってる。

細々とした2018年版M1パーツ。2017年版から変化が無いように見えて、結構細部が変わってる。

シーズン前半〜中盤のタンクとシートカウル。シーズン終盤は、シートカウル形状が変わった。

シーズン前半〜中盤のタンクとシートカウル。シーズン終盤は、シートカウル形状が変わった。

2018年版メインフレーム。

2018年版メインフレーム。

ウィングは結局、抜きの都合から別パーツにする必要があり、切断した・・・(涙)

ウィングは結局、抜きの都合から別パーツにする必要があり、切断した・・・(涙)先に作っていたアッパーカウルとサイドカウルは接合部の形状がチョット違っていたので修正。

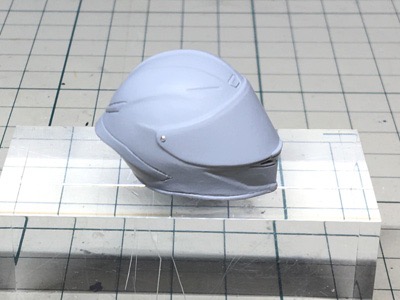

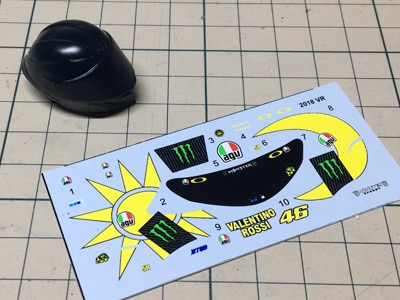

ついでに2018年仕様のヘルメットも製作する。

ついでに2018年仕様のヘルメットも製作する。

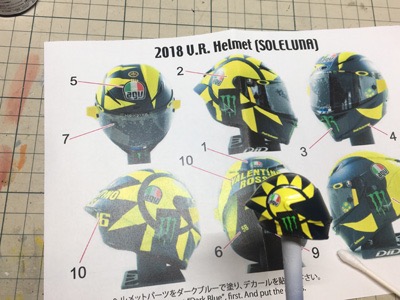

新しいグラフィックに変わった2018バージョンは、ツートーンのシンプルなデザイン。コレまでのカラフルなグラフィックも良いが、なかなかカッコイイ。

新しいグラフィックに変わった2018バージョンは、ツートーンのシンプルなデザイン。コレまでのカラフルなグラフィックも良いが、なかなかカッコイイ。帽体を濃紺で塗装して、あとはデカールで仕上げる。

グラフィックがシンプルなので、デカールも簡単に貼れる。

グラフィックがシンプルなので、デカールも簡単に貼れる。

全体をクリアーでコーティング。

全体をクリアーでコーティング。

2018年モデルは帽体がつや消し仕様なので、バイザーのみマスキングして、帽体は半ツヤクリアで仕上げる。

2018年モデルは帽体がつや消し仕様なので、バイザーのみマスキングして、帽体は半ツヤクリアで仕上げる。

完成。

完成。

ロッシは2019年もこのデザインを継続使用している。

ロッシは2019年もこのデザインを継続使用している。

2008年バージョンから長年作り続けているYZR-M1のトランスキットだが、タミヤの2009年バージョのインジェクションキットをドナーパーツとして使用する事を前提としてきた。しかしながら、このタミヤのキットが絶版になって久しく、ここ最近は肝心のドナーキットの入手性が悪くなってきた。そこで、トランスキット用にドナーパーツセットを準備することにした。

2008年バージョンから長年作り続けているYZR-M1のトランスキットだが、タミヤの2009年バージョのインジェクションキットをドナーパーツとして使用する事を前提としてきた。しかしながら、このタミヤのキットが絶版になって久しく、ここ最近は肝心のドナーキットの入手性が悪くなってきた。そこで、トランスキット用にドナーパーツセットを準備することにした。

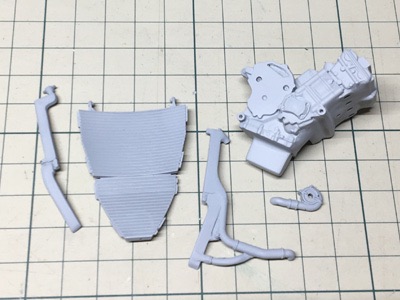

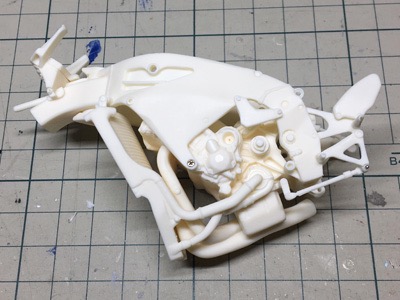

ドナーパーツはタミヤパーツをベースに、組みやすいパーツ構成にしていく。また、冷却配管やエキパイの取り回しなどを最近のM1に合わせてアップデートする。

ドナーパーツはタミヤパーツをベースに、組みやすいパーツ構成にしていく。また、冷却配管やエキパイの取り回しなどを最近のM1に合わせてアップデートする。

細かいパーツも作り込んでいく。トップブリッジと一体パーツのブレーキ・クラッチの別体式オイルタンクにはバンドを付け、クラッチもディテールアップ。車体に取付後にほとんど見えなくリヤサスは、コイルスプリングを一体化して簡略化。その変わり、見える箇所である別体タンクのアジャストダイアルはディテールアップ。ハンドル周りもスイッチ類などを追加してディテールアップ。

細かいパーツも作り込んでいく。トップブリッジと一体パーツのブレーキ・クラッチの別体式オイルタンクにはバンドを付け、クラッチもディテールアップ。車体に取付後にほとんど見えなくリヤサスは、コイルスプリングを一体化して簡略化。その変わり、見える箇所である別体タンクのアジャストダイアルはディテールアップ。ハンドル周りもスイッチ類などを追加してディテールアップ。

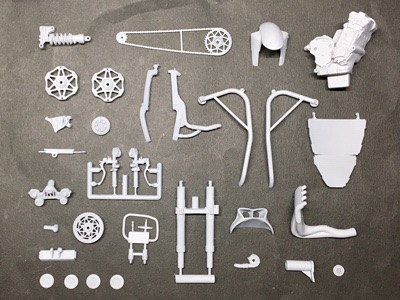

2018年ワークスM1用ドナーパーツセットはこんな感じ。2015〜2017年バージョンのドナーパーツセットも準備する予定。

2018年ワークスM1用ドナーパーツセットはこんな感じ。2015〜2017年バージョンのドナーパーツセットも準備する予定。

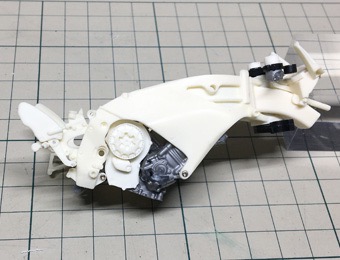

業者からレジンパーツが届いたので、仮組みしてみる。

業者からレジンパーツが届いたので、仮組みしてみる。まずは、各パーツを台所用中性洗剤でキレイに洗う。小さいパーツが多いので、紛失注意。

リヤの足回りから組んでいく。穴あきリヤフェンダーが特徴的。

リヤの足回りから組んでいく。穴あきリヤフェンダーが特徴的。

アクスルシャフトはネジではなく、1.5mmの真ちゅうパイプを通してある。

アクスルシャフトはネジではなく、1.5mmの真ちゅうパイプを通してある。

フレームにエンジンと細かいパーツを付けていく。2018年のヤマハワークスはこのTech3が使用しているクラッチをシーズン終盤まで使用していた。結局最後の数レースははEXEDY製に戻したよう。

フレームにエンジンと細かいパーツを付けていく。2018年のヤマハワークスはこのTech3が使用しているクラッチをシーズン終盤まで使用していた。結局最後の数レースははEXEDY製に戻したよう。

前後足回りとフレームを接続。

前後足回りとフレームを接続。

シートカウルの取り付け。

シートカウルの取り付け。

オンボードカメラなどの細かいパーツが多いッス。マフラーパーツは位置決めがし易いように原型を改良した。

オンボードカメラなどの細かいパーツが多いッス。マフラーパーツは位置決めがし易いように原型を改良した。

じゃん♪。YZR-M1 2018年モデルの仮組完了。

じゃん♪。YZR-M1 2018年モデルの仮組完了。塗装前に各パーツの摺り合わせをして、しっかり仮組をしておく事が重要です。

ツンと尖ったテール周りがM1の特徴。

ツンと尖ったテール周りがM1の特徴。

大きなウィングレットもカッコイイ。

大きなウィングレットもカッコイイ。

ブレーキ冷却用のダクトは年々大きくなっている。ロッシはシーズンを通して、このダクトを使用していたが、それ以外のヤマハライダーの使用頻度は高くなかったよう。

ブレーキ冷却用のダクトは年々大きくなっている。ロッシはシーズンを通して、このダクトを使用していたが、それ以外のヤマハライダーの使用頻度は高くなかったよう。

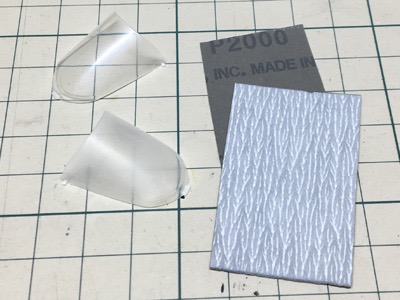

ドナーパーツセット用に準備したクリアレジン製のスクリーンパーツ。いつも頼んでいる国内の抜き業者の技術で、とてもキレイに抜けてる。流石!

ドナーパーツセット用に準備したクリアレジン製のスクリーンパーツ。いつも頼んでいる国内の抜き業者の技術で、とてもキレイに抜けてる。流石!

それでも、インジェクションのプラパーツに比べると透明度が若干低いので、透明度を上げるためにクリアー塗装を施す。

それでも、インジェクションのプラパーツに比べると透明度が若干低いので、透明度を上げるためにクリアー塗装を施す。塗料の付きを良くするために、一旦表面を#2000のペーパーをかける。

薄めに希釈したクリアを一発吹けば、とてもキレイなクリアパーツの出来上がり。

薄めに希釈したクリアを一発吹けば、とてもキレイなクリアパーツの出来上がり。

ドナーパーツを使って組んでいく。

ドナーパーツを使って組んでいく。

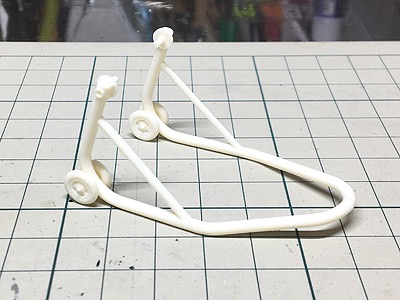

レーシングスタンドの2ピースパーツの接合部には真鍮線で芯を入れる。

レーシングスタンドの2ピースパーツの接合部には真鍮線で芯を入れる。

強度的に結構シッカリしてる。

強度的に結構シッカリしてる。

下地塗装。

下地塗装。

モテギで日本GPを見に行ってテンションが上がったところで、カウルの塗装に取りかかる。

モテギで日本GPを見に行ってテンションが上がったところで、カウルの塗装に取りかかる。

白を塗って。

白を塗って。

調合したメタリックブルーで塗装。

調合したメタリックブルーで塗装。

2018年バージョンのカラーはほぼ青一色なので、シートカウル下をこのように黒でグラデーション塗装する以外、塗り分けの必要が無い。

2018年バージョンのカラーはほぼ青一色なので、シートカウル下をこのように黒でグラデーション塗装する以外、塗り分けの必要が無い。

クリアーを何層かに分けて塗装しつつ、ペーパーをあてながらデカールの段差を無くす。

クリアーを何層かに分けて塗装しつつ、ペーパーをあてながらデカールの段差を無くす。

ある程度クリア層が整ったら・・・

ある程度クリア層が整ったら・・・

最後にもう一度全体を#2000のペーパーで馴らして、最後に全体を薄めのクリヤーで塗装。

最後にもう一度全体を#2000のペーパーで馴らして、最後に全体を薄めのクリヤーで塗装。

ピカピカのカウルの完成だ。コンパウンドでの磨きはしていないが、個人的にはこのツヤで十分だと思う。

ピカピカのカウルの完成だ。コンパウンドでの磨きはしていないが、個人的にはこのツヤで十分だと思う。

いつものようにリヤセクションから組んでいく。最近のヤマハ車にスッカリ定着した感のある穴あきリヤフェンダー。あんまり好きじゃ無い・・・

いつものようにリヤセクションから組んでいく。最近のヤマハ車にスッカリ定着した感のある穴あきリヤフェンダー。あんまり好きじゃ無い・・・

カーボンフロントサスは長谷川のシートを貼ってみた。タミヤのディテールアップパーツを使用したバージョンと、自前のドナーキットパーツを使用したバージョンの両方を作った。どちらを使おうか・・・

カーボンフロントサスは長谷川のシートを貼ってみた。タミヤのディテールアップパーツを使用したバージョンと、自前のドナーキットパーツを使用したバージョンの両方を作った。どちらを使おうか・・・

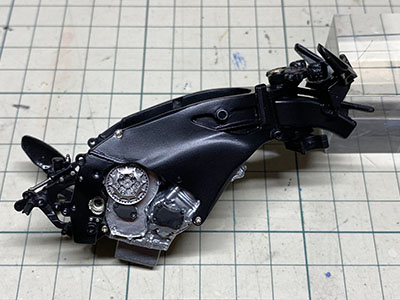

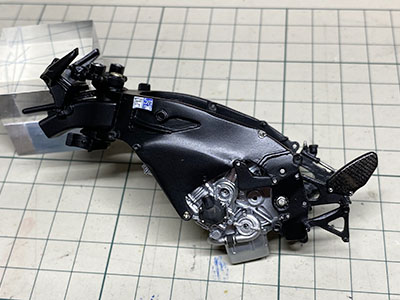

メインフレームとエンジン

メインフレームとエンジン

反対側。

反対側。

塗装済みパーツを組み上げていく作業は楽しい?

塗装済みパーツを組み上げていく作業は楽しい?

だんだんバイクの形になってきた。

だんだんバイクの形になってきた。

マフラーに適当に焼け風塗装を施しておく。

マフラーに適当に焼け風塗装を施しておく。

組んだ後はほとんど見えなくなるんだけどね・・・(涙)

組んだ後はほとんど見えなくなるんだけどね・・・(涙)

いよいよ外装を取り付け。

いよいよ外装を取り付け。

まずはテールカウルとタンクカバーと一体になっているシートカウル。

まずはテールカウルとタンクカバーと一体になっているシートカウル。

フロントブレーキダクトもピン留め&接着。このカバーを付けると、サスのボトムケースがほとんど見えなくなる。

フロントブレーキダクトもピン留め&接着。このカバーを付けると、サスのボトムケースがほとんど見えなくなる。

細かいパーツも接着して・・・

細かいパーツも接着して・・・

アッパーカウル、サイドカウルも装着。

アッパーカウル、サイドカウルも装着。

最後にアンダーカウルを取り付けたら・・・

最後にアンダーカウルを取り付けたら・・・

完成!ヘルメットと一緒に並べる。

完成!ヘルメットと一緒に並べる。

ロッシの復活に期待!!

ロッシの復活に期待!!